عشرية مصر السوداء

أحمد عابدين

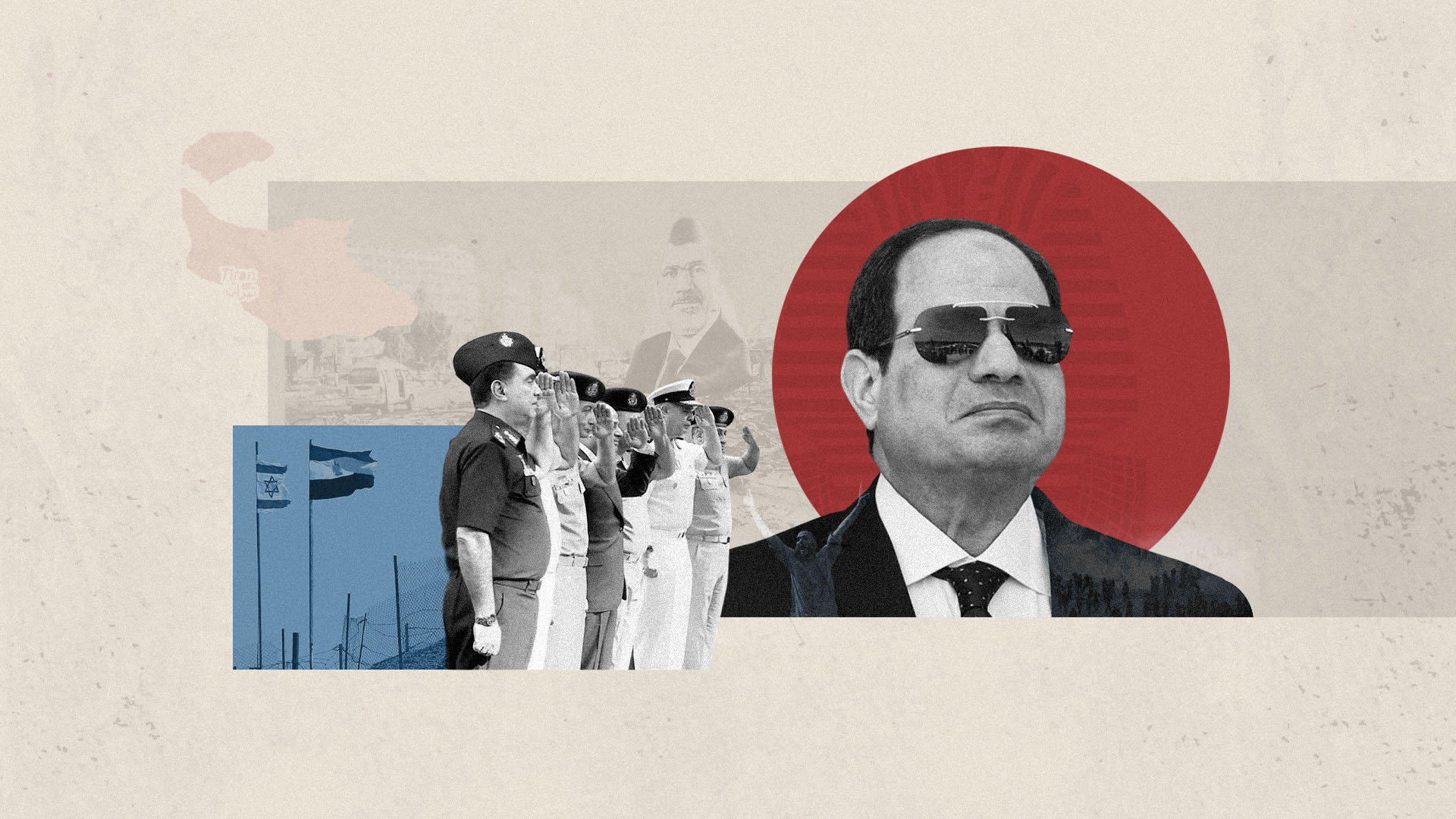

في 27 يناير من عام 2014 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة موافقته على ترشح رئيس المجلس ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية، وقد تم اتخاذ هذا القرار بإجماع جميع الأعضاء، بعد أسبوع من اجتماع مشابه لنفس السبب اعترض خلاله ثلاثة أعضاء على هذا القرار، لكن السيسي أبى إلا أن يتم اتخاذ القرار بإجماع جميع الأعضاء، وذلك بعد أن نجح في تخطي كل العقبات الدولية المفترضة بعد مذبحة رابعة العدوية وباقي المذابح التي ارتكبت بعد عزل محمد مرسي عن الرئاسة بفضل الجهود الشديدة التي قامت بها إسرائيل.

“طريقة الوصول إلى السلطة تحدد طريقة ممارسة السلطة”

أنطونيو جرامشي

مثّل هذا القرار قاعدة أساسية ستصبح أحد أركان الحكم خلال السنوات العشرة التالية، وهي أن السيسي لا يمثل نفسه في هذا المنصب، وإنما هو ممثل للمؤسسة العسكرية في هذا المكان، لذا فإن مصلحتها ومصلحة أفرادها وخاصة القيادات منها تأتي في مقدمة مهام هذا المنصب، بالإضافة إلى قاعدة أهم وهي أن الجهة التي وضعته في هذا المكان ستكون وحدها القادرة على استبعاده أو استبداله.

وبالفعل، خلال هذه العشرية السوداء تحولت المؤسسة من دور الوصيّ على الدولة كما كان الحال منذ سبعينات القرن الماضي إلى المالك والمدير والمشرف المنفذ لكل كبير وصغير فيها، وضعاً أقرب ما يكون لوضع الدولة خلال بداية ستينات القرن الماضي وحتى هزيمة يونيو عام 1967، لتصبح مقدرات وثروات ومصالح وكل مفاصل الدولة ووزاراتها وهيئاتها في يد عسكريين، يديرونها وفق مصلحتهم الشخصية أولاً، آمنين من الحساب تماماً، ومن أمامهم موظفين مدنيين بمناصب ومراكز لا قيمة ولا وزن لها.

وفي مقابل هذا الوضع، حصل السيسي على طاعة وولاء من المؤسسة، حتى عندما قام بإجراءات شديدة الخطورة على أمن البلاد القومي وفي ملفات لم تكن للمؤسسة أن تتسامح فيها أو تسكت عنها لأي رئيس قبله ولا حتى جمال عبد الناصر مؤسس الدولة العسكرية، وعلى رأس هذه الإجراءات كان التفريط في واحدة من أهم النقاط الجيوسياسية بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتان في أخطر نقطة جغرافية بمدخل خليج العقبة المؤدي لمينائي إيلات في فلسطين المحتلة والعقبة الأردني، والذي كانتا من أهم أسباب حرب 1967، وكذلك إدارة عدد من الموانئ الاستراتيجية مثل ميناء سفاجا على البحر الأحمر.

وذلك مع ثبات معادلة الحكم التي ترسخت بين مؤسستي الرئاسة والجيش منذ تأسيس الجمهورية، وهي أن للرئيس الكلمة الأولى والأخيرة والطاعة الكاملة طالما يمسك جيداً بزمام الأمور والأوضاع مستقرة، أما عند حدوث الاضطرابات فيبدأ الجيش بالتدخل وإملاء شروطه وتكون له الكلمة الُعليا، وذلك كما حدث في انتفاضة يناير 1977، وثورة يناير 2011، وهو ما حدث بالفعل بعد المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في مصر في سبتمبر 2019، وانصاع السيسي لبعض رغبات الجيش وقتها.

وقد كان لخبرة السيسي الطويلة في القوات المسلحة دور مهم في معرفة الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المؤسسة، وذلك عبر عدة وسائل، أهمها كبح الطموح الشخصي ومنع تكون مراكز القوى وإبراز العصا والجزرة معاً.

فأصبح التغيير الدوري والسريع للقيادات سمة رئيسية، قام بتقنينها عبر تخفيض مدة تعيين الوظائف العليا في القوات المسلحة من 4 سنوات إلى سنتين فقط مع إعطاء نفسه صلاحية التمديد من عدمها، وذلك لعدم تشكل مراكز قوى خارج السيطرة الكاملة والولاء المطلق.

كما توسعت مزايا وعطايا ومكافآت الولاء بإغراق قيادات وضباط المؤسسة بمشاريع ومناصب تجلب لهم مزايا ومنح وثروات خرافية تجعل المخاطرة بها بالانخراط في أي عصيان للأوامر أم محاولة تمرد تُعد مغامرة انتحارية، خاصة عند مشاهدة ما حدث من تنكيل شديد بمن تجرأ على ذلك مثل الفريق سامي عنان، الذي لم يشفع له منصبه السابق كرئيس لأركان القوات المسلحة، وكذلك رئيس جهاز المخابرات العامة السابق خالد فوزي.

في الحكم الاستبدادي يصبح غاية السلطة هي الاحتفاظ بالسلطة

جورج أورويل

وكما هو الحال مع كل رؤساء مصر السابقين، عمل السيسي منذ يومه الأول في الحكم على تنفيذ كل ما يمكن للاحتفاظ بالمنصب، وخاصة بالاستفادة من تجارب أسلافه من الرؤساء. لذا فقد ظل يوم 28 يناير شاخصا أمام نظره، لا يغيب، حتى أنه لا يمل من إعادة تذكر ثورة يناير في خطاباته أكثر من أبطالها ومن شاركوا فيها.

وقد كان 28 يناير 2011 هي اللحظة الأهم في الثورة التي أطاحت بنظام مبارك الذي استمر 30 عام، حيث أن طوفاناً من البشر خرج في مواجهة الأجهزة الأمنية فأطاح بها وأصبح النظام الحاكم عارياً تماما، فاستلم الجيش الحكم بمنتهى السهولة، وهي نفس الطريقة التي تمت هندستها في 30 يونيو 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، باستغلال الغضب الشعبي ضده في الإطاحة به.

وفي سبيل ذلك، فقد عمل السيسي منذ اليوم الأول على منع تكرار 28 يناير، وذلك بمنع تكرار 25 و26 و27 يناير، أي عدم السماح بمظاهرات ولو بسيطة وقليلة العدد، حتى لا تتطور إلى انتفاضة حاشدة، بل ووأد أية محاولة للوصول إلى 25 يناير نفسه بالقضاء على التنظيمات والقيادات والشخصيات التي يمكن أن تُحرك جماهير ولو بسيطة، ووأد كل محاولة سلمية للاعتراض المنظم على حكمه كما حدث في جمع توكيلات الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعي أو استمارات حركة تمرد ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، وتخطى شدة قمعه تجاه الشعب أي عصر من العصور التي مرت في تاريخ مصر الحديث، مطمئناً إلى إرضاء جميع الجهات التي يمكن أن تتدخل سواء أكانت داخلية أو خارجية.

محاولة النجاة

بعد تلك السنوات العشرة، اتضح أن لا مخرج من هذه الدائرة الجهنمية إلا بعودة صاحب الحق الأصلي، أي الشعب المصري، واستلام دوره الأصيل في إعادة تشكيل السلطة ومحاسبتها، ولكن الشعوب لا تتحرك دون قيادة أو تنظيم، وهي الأدوات التي عمل السيسي على سحقها وفق استراتيجية جز العشب من بدايته، إما بإفساد النخب وتطويعها، أو سحقها، وتحطيم كل ما هو منظم شعبياً، من الأحزاب وحتى روابط مشجعي كرة القدم.

لذا فقد كان البحث عن ثغرة ينفذ منها صاحب الحق هذا إلى المعادلة من جديد هي المهمة التي عملنا عليها أحمد الطنطاوي، مرشح رئاسة الجمهورية المعتقل حاليا، وأنا، ومجموعة من رفاقنا. وذلك خلال قرابة عام ونصف كنت فيها شريكاً ومستشاراً سياساً للطنطاوي، ومسؤولاً عن الشؤون السياسية والخارجية في حملة ترشيحه للرئاسة.

وكانت استراتيجية “مشروع الأمل” هي خلق تنظيم لحظي وقيادة مفاجئة تستطيع وقف عجلة تبادل الاستبداد نحو عهد تداول السلطة، وذلك بالعمل على عودة الشعب بكل مكوناته إلى المعادلة بتقوية التنظيمات السياسية وخلق مناخ قادر على خلق وتقوية ودمج أكبر قدر من الشعب في هذه التنظيمات وفي العملية السياسية.

وكان رهاننا على أمر واحد، وهو أن عودة الشعب إلى المعادلة عبر الصناديق أفضل وأكثر أماناً منها عبر المظاهرات، وأن عودته هذه مرهونة بتصديق مشروعنا، وأن السبيل الوحيد لكي يصدقنا هو أن نكون صادقين فعلا، أن يكون مشروعنا نزيهاً شريفاً، لا نلوثه بكذب أو وهم، أو اتفاقات سرية.

وبالفعل سار الأمر كما أملنا، لكن ما لم نتوقعه هو هذا المشهد المخيف لاستخدام آلاف البلطجية بطول البلاد وعرضها لمنع الشعب من إصدار توقيعات لمنح الطنطاوي حقه في الترشح، ثم تمترس أجهزة الأمن وتعاون باقي أجهزة الدولة ضد إرادة الناس، وصراحة، وحتى ولو كنا توقعنا هذا فماذا كان بوسعنا أن نفعل أمام عصابات مسلحة وقوى أمنية تعتدي على عشرات الآلاف من المواطنين في الشوارع سوى ما فعلناه من محاولة حشد الشعب للحصول على حقه؟

الأغرب من ذلك كان صمت القبور من المجتمع الدولي، الذي تجاهل كل ما يحدث وغض بصره وحتى لم يكلف أحداً نفسه بإصدار بيان للتنديد، ولكن تم تفسير كل هذا سريعاً، فالمجتمع الدولي لم يقف صامتاً وإنما قام بمكافأة السيسي بعشرات المليارات وإنقاذ نظامه من أشد كارثة اقتصادية بعد أيام من ذلك المشهد العنيف والمخيف.

لقد كان السر في ذلك هو العلاقات بين نظام السيسي وإسرائيل، فلقد أصبح جلياً أن المجتمع الدولي لا يعنيه من أمر مصر سوى شيئين، عدم الانهيار حتى لا يطال انهيارها شواطئ أوروبا، وأمن إسرائيل، وخاصة أمن إسرائيل الذي برع السيسي فيه بشكل فاق جميع اسلافه.

كيف أصبحت إسرائيل جزء من معادلة الحكم في مصر؟

قبل الانقلاب العسكري عام 1952، كانت هناك عدة قوى تتنازع السلطة والقوة والحكم، الملك والاحتلال الإنجليزي، وبعض الأحزاب السياسية التي تعبر بقدر ما عن جزء كبير من الشعب، أطاح الانقلاب بالملك وبالأحزاب وأخرج الانجليز، ثم وضعت كل مقاليد الحكم في يد واحدة هي يد من يجلس على كرسي الرئاسة، ووضع مفاتيح الكرسي في يد الجيش، حتى جاء السادات ووضع مفتاح الجيش في يد الولايات المتحدة الأمريكية، ومع توسع النفوذ الكبير للوبي الإسرائيلي في واشنطن، أصبحت أهمية أي نظام يحكم مصر بالنسبة للولايات المتحدة أكبر داعم وممول ومسلح للجيش يتمثل في علاقته مع إسرائيل.

لقد فطن السيسي هذه المعادلة جيداً، لذا فلم يكتف بأن يكون صديقاً لتل أبيب، بل أصبح حليفاً مقرباً منها، والتي أصبحت شراكتها بالسيسي ذات منفعة متبادلة، فهما يشتركان في أمر بالغ الأهمية، وهو خطورة الديمقراطية عليهما، لإن الديمقراطية تعني خروج السيسي من فوق عرشه، خاصة بعد كل هذا الفشل والقمع والفقر غير المسبوقين في تاريخ مصر الحديث. وفي نفس الوقت هي أخطر ما يمكن على إسرائيل، حيث أن أي نظام ديمقراطي سيفرز نظاماً يعبر عن الإرادة الشعبية المصرية ليست المعادية لإسرائيل وحسب، وإنما ترى في إسرائيل عدواً وجودياً وترى في نفسها جزءً من القضية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني، وهي العقيدة التي لم تتغير منذ أربعينات القرن الماضي عندما نزح الألاف من المصريين نحو فلسطين للمشاركة في الحرب ضد العصابات الصهيونية التي شكلت دولة إسرائيل فيما بعد.

من هنا تأتي أهمية ما يحدث في غزة وفي فلسطين اليوم.

لعقود طويلة، كان هناك شعاراً يتردد حول أن تحرير فلسطين من الاحتلال يبدأ بتحرير القاهرة من الدكتاتورية، وأن مصر، الدولة العربية الأكبر، وحدها قادرة على لم شمل العرب من جديد وحشدهم لتحرير فلسطين، ولكن يبدو أن العكس تماما هو ما يحدث، وربما هو أحد أهم أسباب الدعم المصري والعربي لإسرائيل.

إن التغيير الذي تحدثه الحرب على غزة في العالم لن يحدد مصير فلسطين وحدها، ولكنها سيحدد مصير مصر وربما باقي دول المنطقة أيضاً، فالتغير الكبير في الرأي العام الدولي تجاه الاحتلال الإسرائيلي سيكون له انعكاس على السياسة الدولية تجاه مصر، وربما ستصبح الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقتنا هي أساس العلاقات بين النظام المصري والمجتمع الذي لم يكف يوماً عن دفع مئات المليارات من الدولارات لأنظمة فاسدة تضيعها هباءً، وذلك فقط مقابل حماية الاحتلال الإسرائيلي ومساعدته بل ومعاونته في عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي واسعة كالتي تحدث الآن في غزة والضفة الغربية، والذي كان الرد عليه مضاعفة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وإسرائيل، بل ومساعدتها عسكرياً والدفاع عنها.

وهو ما يعبر عنه ما كتبته مؤخراً المفكرة الكندية نعومي كلاين بأنه آن للصهيونية أن تنزاح عن حكم فلسطين ومصر.